大屋之地に高虎

四方八方・金銀銅・裏街道・対毛利最前線 大屋

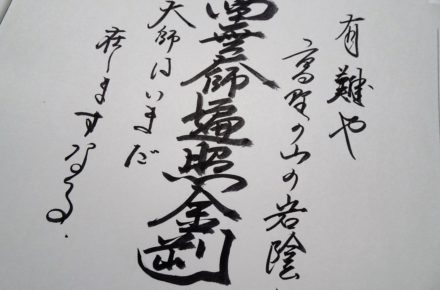

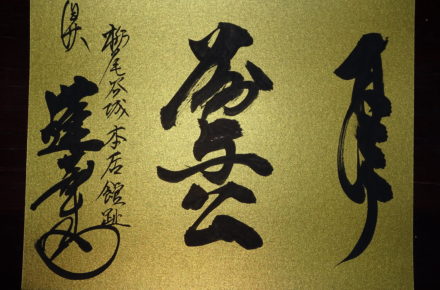

天正の初め頃は、山名氏の家臣と毛利家との結び付きが深く築かれたといえる。そこに織田家の羽柴秀長が但馬に侵入し、その構図が大きく塗り替えられていく。山名氏の力の衰えは、有力家臣やその末端まで影響し但馬国内は二分することとなる。高虎の知行地も元は大屋川を挟んで両者がしのぎあう最前線あった。その地に住していたのが、栃尾一族と居相氏で高虎を見るやその将来性を見抜きすぐさま協力を願い出たという、有力者である。そもそもこの大屋という地は如何なる所なのか? 兵庫県下一高い山氷ノ山の東の端に位置し、山陰街道から外れた開けた土地も少なく自然あふれる場所というのが最適で、基本的に何もないイメージが強く、高虎がいたことすら掻き消されているような感じに苛まれるのが現状です。現に知行地3,000石を貰うのが大屋ではなく、大和になっている記述もありネット内ではそれが蔓延している。それぐらい何も無いところなのでしょう。しかしこの地に知行地を与えた秀長の真意はどうだったのか? 高虎の才を見抜き破格の待遇で取り立てた秀長が何もない辺境の地に高虎を配置するなど有り得ないと仮定した場合・・・(あり得ると仮定した場合は、この後の両者の関係は長続きしなかったであろう。)大屋の地には何がある? 高虎が自身の知行地に初築城した栃尾谷城、支城として大杉城・宮本城がある。(加保城という名もみられるが、これは江戸中期○○家が作った段々畑跡で実際に登ってみると解りますが、違和感のある曲輪に在るべきはずの堀切などが確認出来ない。最上部の重要個所となる部分に峠の道がはしるなどよくある畑です。)その場所と規模が非常に興味深いのだが、後述することにします。本題に戻り、大屋は但馬の国の南西角に位置し、栃尾谷城を中心に蜘蛛の巣状に道が伸びる。南は播州宍粟に抜け姫路・美作方面、西は鳥取市近郊・若桜、南東方面に山を二つ越えると竹田城裏に出て、山陰道とは程よく隣接し、加えて生野銀山・明延銅山・中瀬金山を結ぶ中心にあり、経済基盤の要を守護し対毛利の最前線を守る。あらゆる状況下において自在な動きが出来る最重要地であるといえる。最前線に高虎というのは心積もりが出来るが、伏兵に高虎というのは、是非とも避けたいところですね。秀長が与えたこの地は、高虎の行く末を見抜いていたかのようにも思える配置。後に家康に仕え徳川の先鋒と云われる始まりがここに見られる。